Присылайте нам свои новости

+7 (700) 402 32 92

В конце бунтарских 80-х — начале буйных 90-х на нас обрушился настоящий информационный шквал в виде самиздатовской литературы и просмотров «полочных» фильмов. Именно тогда в Алматы стали появляться первые независимые телевизионные и радиочастоты: «Тотем», «ТАН», «Рик», 31 канал… Это был настоящий бриз — легкий и прозрачный, привнесший в устоявшуюся монотонную реальность, сложившуюся за годы Советского Союза, свежий вдох надежд и перемен.

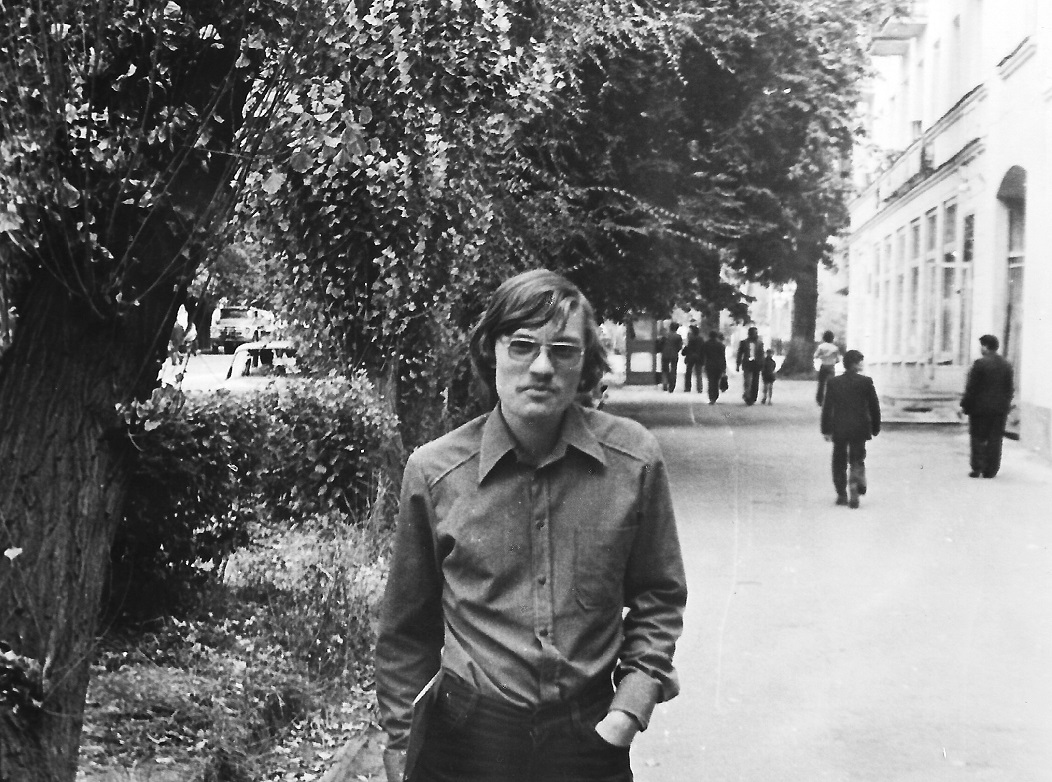

Одной из таких ласточек была радиостанция «Максимум», затем радио- «Макс» и вскоре радио «М». Идейным вдохновителем и реализатором этого движения был известный рок-журналист, радиоведущий и музыкальный продюсер Евгений Бычков. Его авторская манера рок-сталкера отличалась особым настроем — только с ему присущей доверительно-интимной интонацией, будоражащей слушателя по другую сторону микрофонного шнура. А рассказывал он, как правило, о феномене рок-музыки и ее легендарных героях. Автор ИА «NewTimes.kz» Ася Нуриева решила познакомить читателей с этим необыкновенным человеком.

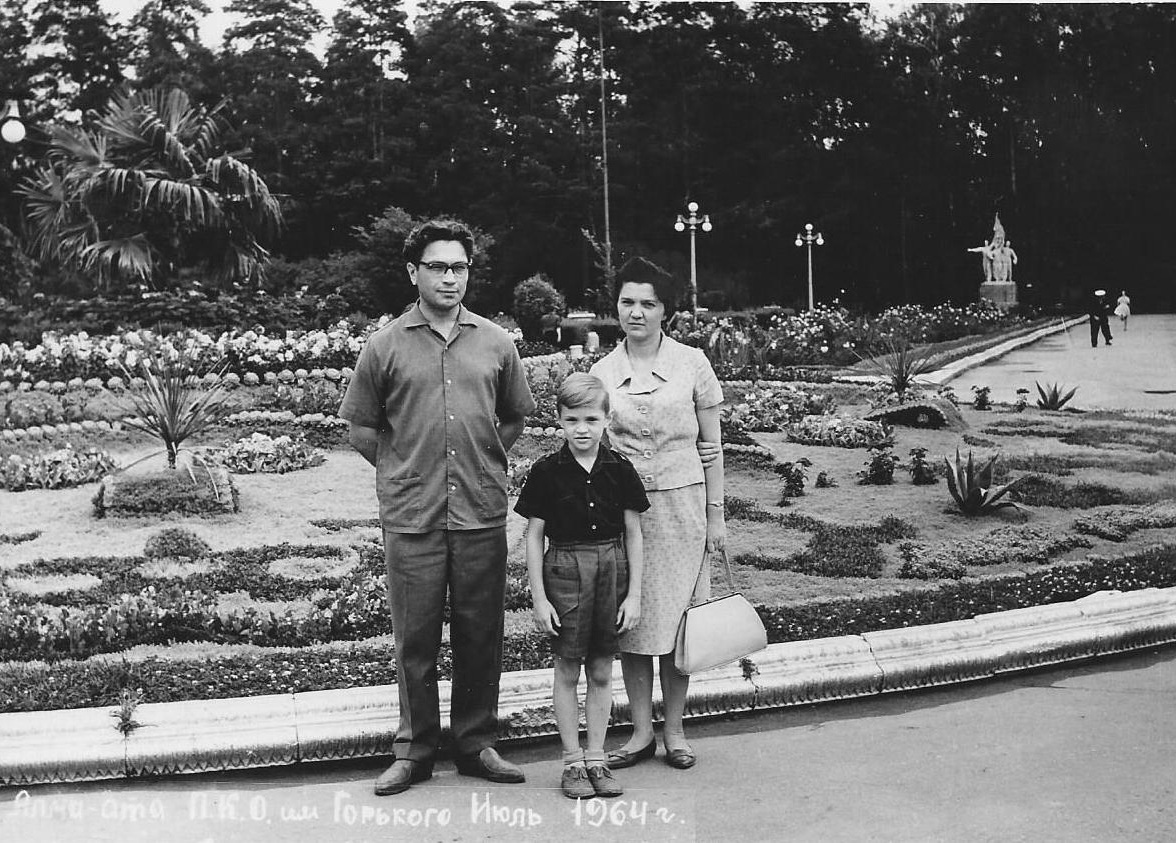

Евгений родился в семье композитора Анатолия Бычкова и пианистки Евы Коган. В 1982 году окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

— Когда вы осознали себя ярым и интерактивным приверженцем рок-музыки 60 — 70-х?

— Когда впервые начал ее слушать, примерно в 14 лет. Хотя об интерактиве тогда речи не было, просто обсуждали и угорали с одноклассниками. Чуть позже играл в группе (у меня были клавишные и лид-вокал), тогда и пошел интерактив.

— А как называлась ваша группа и что вы исполняли?

— Группа базировалась на химфаке КазГУ, поэтому называлась по-умному «Флогистон» (гипотетическая «сверхтонкая материя», якобы наполняющая все горючие вещества и высвобождающаяся из них при горении — прим.). Из всех студентов там был только один парень, солист с дивным именем Абай, он классно пел «Heart Of Stone» The Rolling Stones, поэтому мы за него держались. Но и он, кажется, тоже не на химфаке учился. А все остальные были пацаны из байсеитовской школы, мои одноклассники: на соло-гитаре играл Яник Мавриди, на басу — Серик Сырлыбаев.

И у нас были традиционные проблемы с ударниками — они какие-то все получались без ритма, зато отличные парни. Пели, как водилось в то время, Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin (трудностей не боялись: я поочередно срывал голос то на Stairway To Heaven, то на Child In Time, а на закуску — July Morning), немножко The Beatles и даже «Как прекрасен этот мир!» Тухманова, причем даже со струнными инструментами — Яник и Серик были скрипачи... Потом мы поступили в консерваторию, и детство закончилось. Занятия на фортепиано занимали у меня все основное время.

— Что собой представляла Алма-Ата в пору вашей юности?

— Что собой представляла Алма-Ата в пору вашей юности?

— Юность — это начало 70-х. Меломаны Алма-Аты были наперечет, все знали всех. У тех, кто покруче, были возможности раздобыть виниловые новинки. К началу 80-х я уже окончил консерваторию. Запустились первые дискотеки, на телевидении появились какие-то молодежно-музыкальные программы, в «Ленинской смене» открылась музыкальная рубрика «Камертон», потом и в «Молодежке» на радио. Кстати, с теми ребятами я и позже не терял связь: Игорь Денисов, Андрей Зубов, Лариса Коковинец, Рая Кулатова и другие уже в 90-х вписались в недолгую эпоху независимых казахстанских СМИ. Вообще, ощущение перемен возникло задолго до песни Цоя, вроде все оставалось душным и скучным, но «движуха» ощущалась: из Питера и Москвы доходили какие-то вибрации, и от них становилось веселее. Ну а потом все как-то сразу рвануло.

— Что вы в то время слушали и как добывали информацию?

— Слушал все подряд, добывал в основном путем сетевого маркетинга (у кого-то появлялось что-то, после чего происходило тиражирование на магнитофонных бобинах). Кстати, в самом начале 70-х бобины были еще в дефиците, и для экономии места использовалась минимальная скорость, отчего записи, переписанные несколько раз, звучали ужасно. Зато будили фантазию.

— Вы были участниками меломанского движения в Алма-Ате? Где находились эти базарчики и что они собой представляли?

— Базарчики появились тогда же, в начале 70-х. Сперва в Парке Горького, неподалеку от тогдашнего кинотеатра «Родина», затем и в других местах. Менты периодически заставляли нервничать, как и местная шпана. Дискоманы, как мы тогда себя называли, в принципе. все друг друга знали. Позже стая разрослась и переместилась в 4-й микрорайон, на аллею неподалеку от кинотеатра «Сары-Арка». Позже всех выслали в поле за улицу Саина, где сейчас выстроены «Аксаи», но там я уже бывал редко.

— Кто был их активными завсегдатаями?

— Кто был их активными завсегдатаями?

— В основе — настоящие меломаны, музыкальные фанаты. Конечно, все были не прочь и подзаработать какие-то копейки, но все-таки основой было увлечение музыкой. Со многими тогдашними «коллегами» я до сих пор поддерживаю контакт и даже дружу.

— Где вы доставали необходимую литературу по року?

— Из всех возможных на тот момент источников: периодика тогдашних соцстран (для чего пришлось по верхам изучить польский, чешский, болгарский и сербско-хорватский языки), редкие публикации в отечественной прессе, обычно очень глупые и тенденциозные, но они хотя бы помогали с фактологией. Чуть позже наладилась большая сеть корреспондентов-единомышленников: в те годы в Союзе существовало большое заочное комьюнити продвинутых меломанов, которые путем почтовых пересылок обменивались бездной самиздатовских материалов — кому, что и где удавалось достать.

— Ваш отец был композитором? И какого направления?

— Семья отца, Бычковы, — из Казахстана, город Ермак (ныне Аксу) Павлодарской области. В 1940-х в те края ссылали репрессированных и членов их семей, и одной из таких репрессированных была московский музыковед и педагог Гита Абрамовна Балтер. Она и обратила на отца, тогда еще мальчишку, внимание и посоветовала родителям учить его профессионально. В алмаатинской консерватории отец учился у Евгения Григорьевича Брусиловского, одного их тех, кто стоял у истоков профессиональной композиторской школы Казахстана. Кстати, Евгений Григорьевич моих родителей и познакомил, когда папе требовался исполнитель его фортепианной сонаты. В честь Брусиловского, кстати, и назвали меня.

А семья мамы, Коганы, — из Кишинева (Бессарабия). Когда-то это была часть Российский империи, потом отошла к Румынии, а когда в 1940-м эту территорию Красная Армия «освободила», то их родной Кишинев стал частью СССР. Семья была исключительно музыкальной. Дед Бенцион владел нотным магазином, дети получили неплохое образование в гимназии и очень серьезно занимались музыкой. Мама (Ева) была младшей, играла на фортепиано, а двое старших братьев, Семен (тоже пианист) и Иосиф (скрипач), уже выступали с концертами. Потом началась война, их эвакуировали, и семья Коган после долгих скитаний в середине 1940-х оказалась в Алма-Ате... И вся дальнейшая творческая жизнь Евы, Семена и Иосифа Когана была связана с Алма-Атой и Казахстаном.

А семья мамы, Коганы, — из Кишинева (Бессарабия). Когда-то это была часть Российский империи, потом отошла к Румынии, а когда в 1940-м эту территорию Красная Армия «освободила», то их родной Кишинев стал частью СССР. Семья была исключительно музыкальной. Дед Бенцион владел нотным магазином, дети получили неплохое образование в гимназии и очень серьезно занимались музыкой. Мама (Ева) была младшей, играла на фортепиано, а двое старших братьев, Семен (тоже пианист) и Иосиф (скрипач), уже выступали с концертами. Потом началась война, их эвакуировали, и семья Коган после долгих скитаний в середине 1940-х оказалась в Алма-Ате... И вся дальнейшая творческая жизнь Евы, Семена и Иосифа Когана была связана с Алма-Атой и Казахстаном.

— Дом ваших родителей был открытым и наверняка у вас гостили местные знаменитости?

— Насчет знаменитостей мне действительно повезло, родители возили меня за собой повсюду: мама — в Москву, где она заканчивала консерваторию и сохранила близкие контакты со всей тогдашней профессурой, папа — в дома творчества композиторов, где собиралась музыкальная элита — от С. Губайдуллиной и Э. Денисова до Р. Щедрина и прочих титанов. И, конечно, вся казахстанская музыкальная элита, поколение моих родителей — сегодня это уже классики казахстанской музыки... Конечно, когда растешь в семье с такими устоями, никакими «роками» это не затрешь...

— А ваш папа был не так уж и равнодушен к року, написав даже рок-ораторию.

— Оратория «Литл-Рок», которую вы, очевидно, имеете в виду, создана по поэме американской поэтессы Д. Тейтельбойм о расовых бедах Америки 1950-х. Литл-Рок — это город в Арканзасе, где тогда бурлили страсти, вплоть до введения войск.

У меня вся семья была музыкальная: папа, мама, оба ее брата — гениальные исполнители. Они очень много сделали для профессиональной музыки в Казахстане. Отец был композитором академическим, но с большим интересом относился к авангарду, хотя ни рок, ни джаз его по большому счету не интересовали. К моим увлечениям он относился равнодушно, в отличие от мамы, которая была категорически против. Она была потрясающим педагогом фортепиано, руководила кафедрой в консерватории и справедливо полагала, что все эти «роки» мешают мне заниматься. А они и мешали, причем сильно. Но в нашей семье музыка была всем.

— Какими были для вас 90-е годы?

— Какими были для вас 90-е годы?

— В музыкальном смысле — переходом от образа жизни к развлечению. Какое-то время можно было еще побегать за уходящим мировым паровозом, попрыгать хотя бы в последних его вагонах, но вообще-то в 1990-х от той вудстоковской музыки и идеи уже мало что осталось. В страну хлынули вчерашние кумиры, а массовая публика вообще толком ничего не знала и взялась потреблять все подряд. То же самое случилось и с радио в Алма-Ате: поначалу мы старались как-то держать уровень, но попса и блатотень проникали и распространялись быстрее. FM-радио скуксилось так же быстро, как и появилось: коммерция за несколько лет убила идею...

— Кто определял развитие музыкальной и радийной культуры в нашем городе? Нас завораживали тогда волнующие интонации, накал и искренность ваша, Нурбергена и других радиоведущих. У кого вы учились?

— Не хочу показаться нескромным, но мне кажется, наша тогдашняя радиокоманда сделала в этом плане немало. Я был типа за старшего: больше ни у кого из нашей тогдашней команды диджеев не было никакого радийного опыта, а у меня к тому времени уже несколько лет шла программа на Казрадио. Причем, по большому счету, я самоучка. Звучит странно, но я забугорное радио никогда толком не слушал (в Алма-Ате оно ловилось плохо), и даже о программах Севы Новгородцева знал только понаслышке. Сам до всего доходил. Было очень азартно. И позже энтузиазм наших диджеев, которые тоже начинали с полного нуля, был таков, что они готовы были работать круглосуточно. Случалось, что и работали, причем исключительно в живом эфире.

— Расскажите, как зачинались радиостанции «Максимум» и впоследствии «Радио М»?

— Расскажите, как зачинались радиостанции «Максимум» и впоследствии «Радио М»?

— Начиналось с чистой идеи, которую довольно быстро удалось воплотить, со всеми взлетами и падениями. Любой опыт важен, это была значительная часть жизни.

Что это было за время? Веселое! Все было впервые, никто ничего не знал, деньгами не был испорчен. Мы зарегистрировали частоту, у государственной организации арендовали автобус, с него и запустились. Это уже потом пошли лицензии и прочее. Когда пошла первая реклама, появились конкуренты. Сначала мы назывались «Радио Максимум» и предполагали сотрудничать с москвичами, так как была еще память об СССР, типа общий дом... Но они быстро отпали, и мы стали «Радио Макс». Потом был внутренний конфликт, и мы стали «Радио- и ТВ-М».

Лепить было несложно, поскольку именно мы были первыми — сами все открывали и тут же делали. Слово «формат» еще никто не знал, слова «джингл» и «спот» ввели мы, а саунд-дизайнер, вообще, по приколу придумал Саша Кириченко, ну и много еще чего. Главный инженер у нас был просто гениальный — Сергей Баскин (светлая ему память). Как-то виртуозно он все решал...

А какую музыку крутить, какую не крутить, каждый диджей определял сам, а я следил, чтобы дрянь не ставили. Много ругались, потому что у каждого были свои представления о дряни. Но было весело. Команда была сильнейшая: Нур Махамбетов, Саша Кириченко, Маша Трескунова, Гарик Сырцов, Рома Райфельд, Нелик Шаяхметов, Илья Солодилин, Таня Рау, Лариса Коковинец... Сорри, если кого-то пропустил. А потом выяснилось, что мы очень много немузыкального болтаем, и нас лишили лицензии.

— Вы часто говорите о знаковых именах в рок-культуре, совершивших революцию в музыке и умах не одного поколения… Но были ли интересные люди в Алмате, кто двигал уже нашу культуру вперед?

— Из людей, которые действительно создавали в Алма-Ате вокруг себя некую музыкальную ауру, могу назвать братьев Ибрагимовых, Тахира и Фархада. Настоящие подвижники, центр музыкальной тусовки. Правда, там в основном крутились джазмены, рок-музыку из них мало кто понимал и принимал. Рок формально был под запретом, а джазовые концерты все же иногда проводились. Мы тогда, помнится, написали в самиздате: «На безрыбье и джаз — рок».

Читайте также: Все, кроме музыки, суета: Воспоминания о легенде алма-атинского джаза Тахире Ибрагимове

— Лично вы встречались «вживую» с кем-то из ваших кумиров? А кто из «наших» рок-музыкантов произвел на вас впечатление?

— Я довольно близко и много общался со всеми ведущими отечественными рок-звездами, еще со времен, когда они не были звездами. Проще сказать, с кем я не общался: с Пугачевой так и не довелось встретиться и с Борей Гребенщиковым тогда не удалось, только много позже. У нас сложился, как мне кажется, очень хороший контакт. Я очень высоко всегда ценил Макаревича, только он вечно избегал интервью, но все-таки сдался и даже, помнится, книжку свою мне подарил. Москвичи были совсем другими, чем питерцы, более мажорными, столичными, а питерцы — чистые хиппи. Очень многое нас связывало с Артемом Троицким, я до сих пор считаю его одним из своих главных жизненных гуру. К сожалению, с эмиграцией потерял с ним контакт, очень об этом жалею.

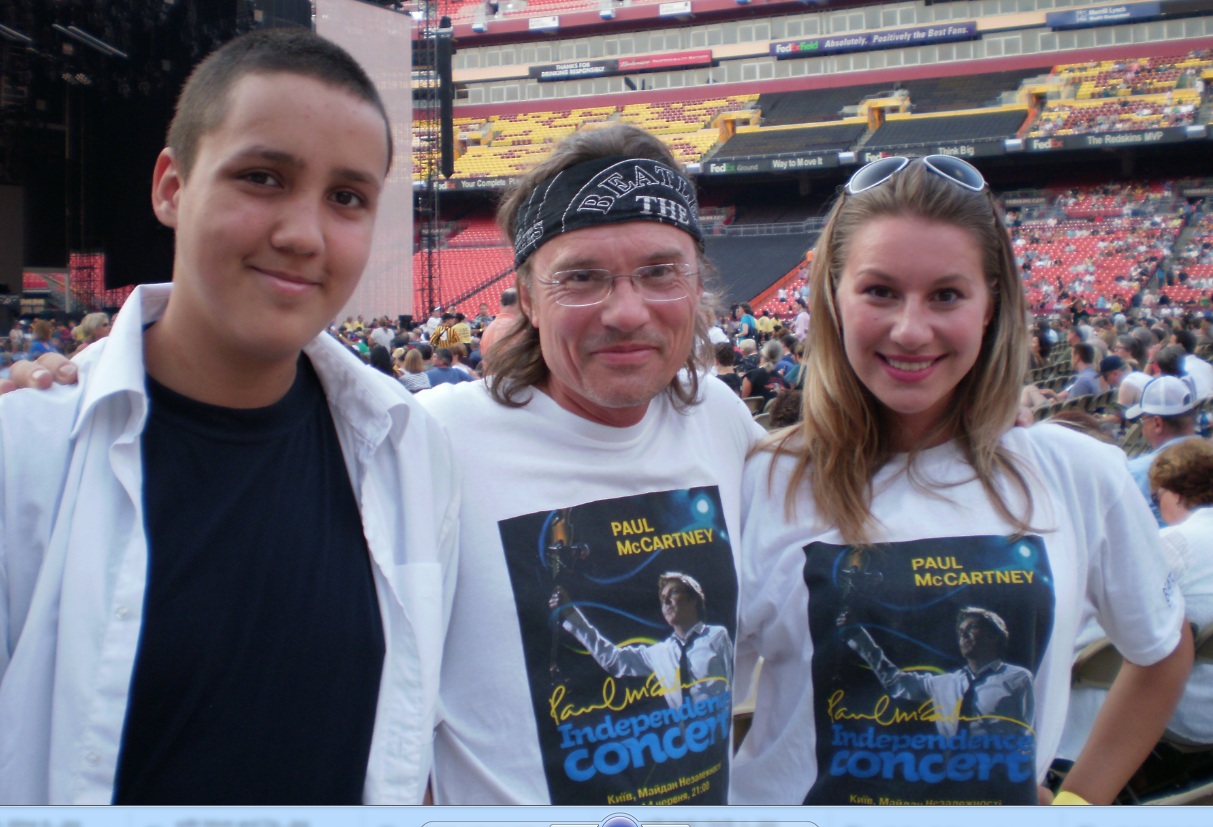

С западными все поскромнее. В 1990-х, когда они потянулись гурьбой, страны уже были разные, и я в Казахстане полностью был занят подъемом «Радио Макса», поэтому пропускал кучу возможностей и событий. А в эмиграции стало уже совсем не до этого.

— Почему столь возвышенные идеи претерпели фиаско и бунтарский дух 1960-х обмелел, уступив место буржуазному благополучию?

— Почему столь возвышенные идеи претерпели фиаско и бунтарский дух 1960-х обмелел, уступив место буржуазному благополучию?

— Сегодня время у нас спрессовано, поэтому творческие процессы, которые в другие времена заняли бы десятилетия, сегодня укладываются от силы лет в 5-7. С музыкой все было именно так: с конца 1950-х она сопровождала общественные процессы и переломы и даже во многом ими рулила. The Beatles и другие во всех смыслах развернули историю. И творческая энергия была направлена исключительно в музыкальное русло.

Но пассионарность не может длиться долго, это как big bang, взрыв, из которого рождается новая жизнь. А дальше все идет как по накатанной: начинается взросление, укрепление и так далее. И нет ничего плохого в благополучии, если мозги при этом продолжают работать. У многих продолжали и продолжают, только вот подпитки — свежей крови — уже нет. Сегодня энергия уходит во что-то другое, да и мир изменился. Тектонический перелом в мозгах произошел именно тогда — на рубеже 60-х — 70-х.

— Вернемся в Алма-Ату конца 1980-х. Смотрели вы фильмы «новой волны», ходили в театры и на выставки?

— Театры — только те, что приезжали в Алмату: сатиры, «Современник», МХАТ, «На Таганке». Вся культурная «движуха» началась с развитием перестройки в конце 1980-х. Я, к сожалению, оказался тогда в стороне. Как раз женился, жена была выпускницей театрального, кстати, с того же курса, что и Кузбол. Так что с ним мы часто пересекались, но никогда вместе не работали. С Вадиком Ганжой по молодости обменивались дисками, а когда он увлекся электроникой, у нас уже были разные тусовки, хотя он и сегодня у меня в друзьях в Facebook. С художниками, увы, не пересекался вообще никак, очень об этом жалею.

Также спасибо Рашиду Нугманову. Он вернулся из ВГИКа и взялся снимать «Иглу». Они с Цоем вечерами приходили ко мне смотреть вестерны Серджио Леоне — у меня уже тогда был «видик».

— В каком году и почему вы решили уехать?

— В каком году и почему вы решили уехать?

— Примерно в кульминацию «веселых 90-х». Когда нашу радиокомпанию прикрыли, народ разбежался, в эфир полезла сплошь завозная коммерция, мне стало скучно да и за детей боязно.

— А почему ее прикрыли?

— Официальный повод — много болтали не по-музыкальному... формально нас просто прокатили по тендеру на частоты... и на нашу частоту 107.FM, самую раскрученную на тот момент, моментально села «Европа+».

— Как складывалась ваша жизнь и карьера в новой стране? Что нравится и что не нравится на берегах Онтарио? Каков ваш круг общения там?

— Я понимал, что строить придется с нуля. Основная специальность пригодилась (преподавание музыки). Предполагал, что будет трудно, но не предполагал, насколько. И это при том, что я до этого несколько раз бывал и в Штатах, и в Канаде. И, в принципе, довольно бегло болтал по-английски. Но, как известно, туризм и эмиграция — разные вещи. Круг общения по сравнению с прошлым временем минимален, хотя встречаются удивительные, уникальные люди. Моя дочь в университете брала курс истории русской поэзии Серебряного века. Его вел профессор из Кембриджа, лет за 70, с идеальным русским языком — знает СССР еще с 1960-х. И, когда он увидел ее фамилию, разговорились, и на следующий день он принес ксерокопию об ее деде (моем отце) из Советской музыкальной энциклопедии, а для меня передал свою книжку, выпущенную в Штатах, о фортепианной школе Московской консерватории. И еще он издавал монографии о Гоголе и Пастернаке. Типичный такой кембриджский англичанин.

Мир открылся полностью, а вот семья распалась. Жизнь здесь очень спокойная, логичная, люди потрясающие, при этом совершенно без сантиментов, все зависит только от тебя самого. Дети никак не пошли по музыкальной части, но я и не толкал их туда, считал, если суждено, сами там окажутся, никуда не денутся, музыка — это же карма!

— Как произошло возрождение вашей эфирной жизни на радио FM?

— Как произошло возрождение вашей эфирной жизни на радио FM?

— Приезд в родной город после почти восьми лет отсутствия, встреча со старыми друзьями, еще не остывшая энергия, спонсорские предложения — все как-то легко сошлось. И дальше бы сходилось, хватило бы только энергии у радийщиков противостоять всемирному аудиомусору.

— Как восприняли изменения после долгого отсутствия?

— Необычно. Не скажу, что понравилось: духа старой Алматы я не почувствовал. Гор не видно, все застроено. И арыки куда-то подевались.

— Ваши любимые места в Алмате?

— Конечно, те места, с которым связаны прожитые годы: центр города (район ул. Тулебаева), консерватория, бывший ТЮЗ (улицы Коммунистическая — Калинина, Виноградова), школа им. Байсеитовой (ул. Байзакова, район выставки), Кок-Тобе, где часто гуляли...

— Есть ли планы еще раз приехать в Алмату и поработать, как в старые добрые времена?

— По-прежнему очень люблю Алмату, но время возвращать не собираюсь. Если бы была возможность, с удовольствием принял бы участие в каком-нибудь медийном проекте. Потянул бы несколько радиопрограмм. Я не исключаю преподавательской деятельности, потому что занимаюсь этим ежедневно. Если бы продолжал преподавать фортепиано в консерватории, пожалуй, включил бы больше произведений современных западных композиторов.

— А вам нравится казахская культура, к примеру, казахская традиционная музыка, прикладное искусство? Вы видите перспективу развития в своей бывшей родине? Оно у вас есть — это понятие «родины»? Или нынче, в век глобализма, эти понятия отпадают, как и само понятие национального?

— А вам нравится казахская культура, к примеру, казахская традиционная музыка, прикладное искусство? Вы видите перспективу развития в своей бывшей родине? Оно у вас есть — это понятие «родины»? Или нынче, в век глобализма, эти понятия отпадают, как и само понятие национального?

— Не поверите, но до сих пор при звуках домбры сердце сжимается! Великая, богатейшая музыка, и в остальных видах искусства — живопись, кино — у казахов какое-то особое видение... А правда, мне рассказывал один лингвист, что в казахском языке нет понятия конца? То есть это особый менталитет, сгенерированный множеством поколений. Только ломать ничего не надо, будущее всего искусства — в слиянии, но каждая культура оставляет свой след. Конечно, родина была и остается одна, это же не географическое понятие, а ментальное. Я любил и всегда буду любить свою родину.

Интервью из книги Зитты Султанбавой «Арт Атмосфера Алма-Аты», 2016 год